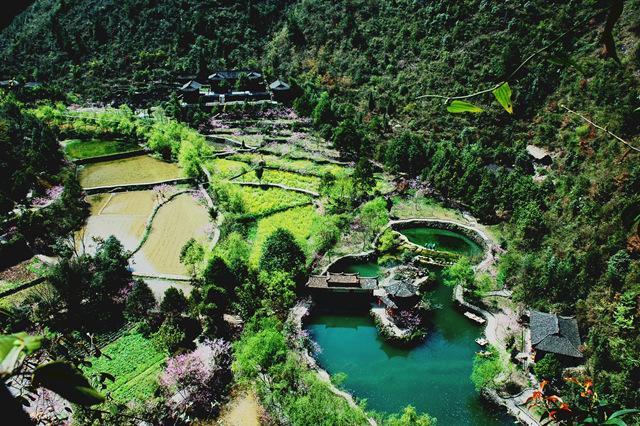

桃花源,一个在中国文学中流传千年的意象,出自陶渊明的《桃花源记》。它不仅仅是一个地名,更是一种精神寄托,象征着人们对理想生活的向往与追求。那里芳草鲜美,落英缤纷,人们远离尘世的纷扰,过着自给自足、和谐安宁的生活。桃花源之所以“离不开”,是因为它不仅仅存在于文学作品中,更深深植根于每个人的心灵深处。

在现代社会,快节奏的生活、激烈的竞争和复杂的人际关系,常常让人感到疲惫和迷茫。人们渴望逃离现实的喧嚣,寻找一片属于自己的净土。这种渴望,恰恰是桃花源意象的现代延续。无论是通过旅行、阅读、艺术创作,还是简单的独处时刻,人们都在试图构建自己的“桃花源”,让心灵得到暂时的栖息。

桃花源也提醒我们,理想与现实并非完全割裂。陶渊明笔下的桃花源虽是一个与世隔绝的乌托邦,但它所体现的和谐、平等与自足,却可以成为现实生活的参照。在家庭、社区甚至工作中,我们可以通过努力去营造一种更人性化、更可持续的生活方式,让现实世界多一些桃花源般的温暖与美好。

桃花源还象征着一种精神归宿。无论外部世界如何变幻,内心的平静与坚守才是真正的依靠。正如古人所言:“心远地自偏”,当我们学会在内心构建一片宁静的天地时,便不再完全依赖外部的环境。这种内在的桃花源,让我们在面对挑战时依然能够保持希望与力量。

桃花源是一个永恒的主题,它之所以“离不开”,是因为它呼应了人类对美好生活的永恒追求。无论是作为文学象征,还是作为心灵寄托,桃花源都在提醒我们:在纷繁的现实中,不要忘记追寻内心的宁静与理想。或许,真正的桃花源,就在我们不断探索与创造的过程中。